研究生基础技能自我总结

论文阅读方法论

核心资源推荐

- How to Read a Paper(权威指南)

- 如何读论文【论文精读·1】(B站实操教程)

- 我是如何快速阅读和整理文献(经验分享)

结构化三阶段阅读法

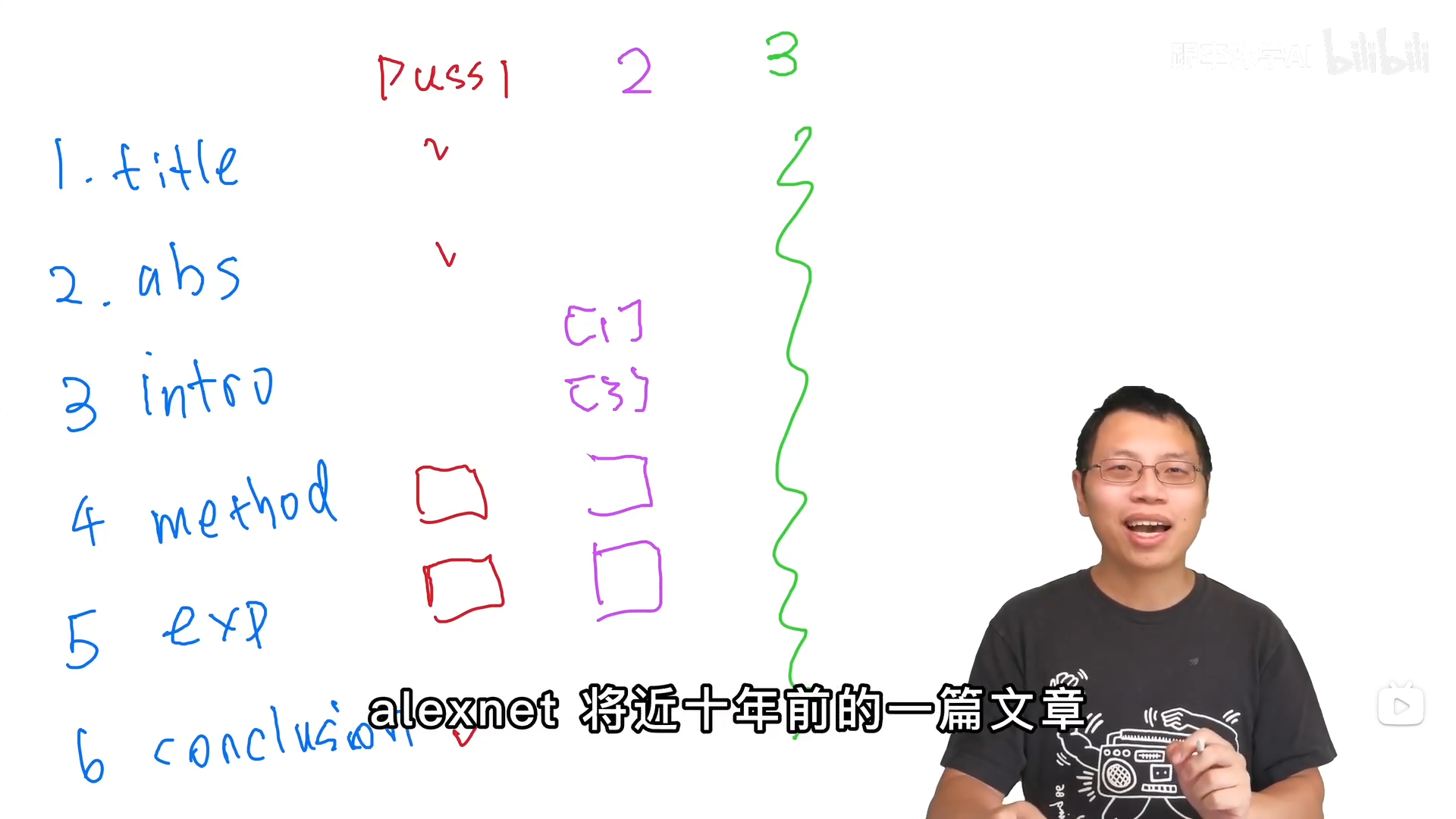

花三遍,读一篇论文

- 第一遍(花时最少,做海选)

-

第一遍读论文的时候,需要去关注标题和摘要 读完摘要之后,直接跳到结论这边 读完这三个部分,大致就知道这篇论文是在讲什么东西了

-

第二遍(对相关论文做以进一步精选)

- 第二遍里面我们就要对整个文章完整过一遍,然后知道每一块到底在干什么东西,我们可以沿着从标题一直往下读到最后,但是这个时候也不需要注意太多的细节,以及一些公式的证明等等。

- 关注的地方

- 第二遍阅读的时候,最重要是搞明白那些重要的图和表,都要知道他每一个字在干什么事情 作者提出的方法和别人提出的方法是怎么进行对比的?之间差距有多大?这个时候可能你还没有特别搞懂他在干什么。但是不要紧,你可以将不懂的地方标记下来,留到之后第三遍进行阅读

- 达到的效果

- 第二遍阅读完之后,你就对整个论文的各个部分,都有一个大概的了解,中间可以把作者引用的别人的相关文献圈出来,比如作者是在某某某的方法上进行了改进,做了哪些改进之类的。这里需要注意的是,如果你发现作者引用的这些重要文献是你没有读过的,那么你需要把它圈出来,作为你的稍后阅读清单

- 对后续的影响

- 这一遍阅读之后,你需要再继续思考一下这篇论文的质量以及和自己研究方向的契合程度,决定一下自己要不要进行第三遍的完完全全彻底的精读

- 第三遍(重点研读)

- 第三遍是最后一遍了,也是最详细的一遍,这里就需要自己知道每一句话在干什么,每一段在说什么

-

一边读,可以一边在脑子里面思考一些问题:

- 比如说,如果要是我来写这篇文章,我会如何组织这个结构? 读实验部分的时候,可以思考一下,作者是如何描述自己的实验的,你可以思考,如果换自己来做的话,能不能比作者做得更好?

-

这一遍读的时候,一定要明白作者每句话,每个字在说什么,并且最好可以脑补出它整个流程是什么样子的,似乎是自己在做实验,写论文一样。如果有困难的话,可以借助思维导图或者流程图这样的工具,把他的整个流程以可视化的形式展现出来,帮助自己理解。

- 可以通过AI总结出专业术语表

阅读文献注意事项和应该回答的问题

- 文献看完要注意复习,对文献里的问题要清晰

- 文献阅读和搜索可以借助ai但是不能完全用ai,搜索上,ai大多检索为开源论文,范围窄。阅读上,ai没法代替思考

- 在分析一个研究对象的时候,向前分析一步就可以了,不要过度拓展。

- 论文主要是介绍自己的研究成果,不要过多引用别人的。

- 读文章要持怀疑态度,不要顺着作者思路去读

- 先自己进行讨论得出结果,然后再看作者是怎么讨论的,进行对比

- 注意收集论文中美观的数据图

- 只看高质量论文

- 看专著连贯性比论文要好

看完文献应该要能回答上来的问题

- 这篇论文主要研究的是什么问题?

- 主要解决了什么问题?

- 创新点是什么?

- 有何不足?

✅ 看完一篇科研论文后,应该能回答这些核心问题

### 📌 一、基本信息层面

- 这篇论文研究的是什么问题?(研究动机、背景)

- 这是哪个领域的问题?

- 这个问题为什么重要?(应用价值、理论意义)

- 主要解决了什么问题?(研究目标)

- 研究的主要任务或目的是什么?

- 是提出了新方法、新模型,还是对已有问题做了新分析?

### 📌 二、方法与技术细节层面

- 作者提出了什么方法来解决问题?(方法、模型、算法)

- 使用了哪些技术路线?

- 是什么模型或算法?

- 方法的关键步骤或架构是什么?

- 使用了什么数据或实验环境?(实验设计)

- 使用了哪些数据集、模拟环境或实际系统?

- 实验设计是否严谨?控制变量是否合理?

### 📌 三、创新与贡献层面

- 这篇论文的主要创新点是什么?

- 与已有工作相比,新颖性在哪里?

- 是否提出了新的理论、方法、系统架构、实验结果?

- 这篇论文的主要贡献有哪些?

- 是解决了一个长期未解决的问题?

- 是提升了某项指标(精度、效率、泛化能力等)?

- 是提出了一个可复用的框架或工具?

💡 提示:创新 ≠ 贡献,但二者常有重叠。

### 📌 四、对比与分析层面

- 和已有的研究相比,它的优势是什么?

- 有哪些定量对比(实验结果)或定性对比(理论分析)?

- 是否有消融实验、可视化分析、错误分析?

- 有什么局限性或不足?(缺点)

- 是否适用范围受限?

- 是否需要强假设?

- 实验设计是否有缺陷?

- 是否还有提升空间?

### 📌 五、未来展望与反思

- 有哪些可以进一步研究的方向?

- 作者是否提出了未来工作?

- 是否可以结合其他技术、应用到其他场景?

-

我能否复现这篇论文?

- 有没有公开代码、数据集?

-

方法是否足够详细?

-

是否可以在此基础上做拓展?

### ✅ 高级建议(建议逐步尝试)

- 制作论文笔记表格,像下面这样填写每篇阅读的论文:

| 问题 | 内容简述 |

|---|---|

| 论文题目与作者 | |

| 研究背景与问题 | |

| 方法与技术细节 | |

| 创新点 | |

| 主要贡献 | |

| 局限与不足 | |

| 未来方向 | |

| 我的思考 | (是否可借鉴?和我研究方向关系?) |

- 尝试对一篇论文写“简评”或“摘要”:用自己的语言写 200 字总结,更能锻炼理解和转述能力。

- 阅读前建议先扫 Abstract、Introduction、Conclusion,形成预期,再读 Method 和 Experiment。

## 四种常见论文类型的专属“论文笔记表格模板”

📘 1. 综述型论文(Review Paper)

目标:全面了解该领域的研究进展、热点问题与趋势

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 论文题目与作者 | |

| 发表时间与期刊/会议 | |

| 综述的研究领域 | 如:联邦学习、图神经网络等 |

| 主要研究方向分类 | 作者将该领域划分为哪几类子方向? |

| 每个方向的代表性工作 | 代表方法/论文名称、核心思路、优缺点 |

| 发展趋势与研究热点 | 作者总结的未来研究方向或发展趋势有哪些? |

| 关键术语和定义 | 统一概念(如模型名称、框架等) |

| 我的总结与思考 | 是否对你选题有启发?是否发现空白点? |

📙 2. 研究型论文(Research Paper)

目标:把握问题→方法→实验→结论,挖掘创新与可复用性

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 论文题目与作者 | |

| 发表时间与期刊/会议 | |

| 研究问题(motivation) | 要解决什么?为什么重要?现有方法有何不足? |

| 方法框架 | 总体方法结构图/步骤/算法核心思想 |

| 技术细节 | 模型结构、算法步骤、损失函数、实现细节等 |

| 创新点 | 与已有方法的区别,技术上的新颖性 |

| 实验设置 | 数据集、评估指标、基线方法等 |

| 实验结果与分析 | 性能提升幅度、消融实验、案例分析等 |

| 局限性 | 模型复杂度?泛化能力?应用范围? |

| 我的思考与评价 | 有哪些可以拓展或复现的点?有无启发? |

📗 3. 方法型论文(Algorithm/Model Paper)

目标:深入理解新算法或模型的原理与适用范围

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 论文题目与作者 | |

| 提出的问题与背景 | 所解决的核心问题是什么? |

| 算法/模型名称 | 如:ResNet、Transformer、DQN等 |

| 方法原理 | 原理推导、图示说明、关键步骤(代码可辅助) |

| 与现有方法的比较 | 技术优势、计算复杂度、适用数据类型等 |

| 实验验证 | 实验支持其优越性吗?是否有理论分析? |

| 应用场景 | 适用于哪些问题场景?是否有实际部署? |

| 我的理解与想法 | 可否与自己研究结合?是否具备推广性? |

📕 4. 应用型论文(Application-Oriented Paper)

目标:理解某方法如何被用于实际问题中,关注可落地性

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 论文题目与作者 | |

| 应用背景与场景 | 应用于哪个领域?如:医学诊断、无人驾驶等 |

| 所用方法或框架 | 是否采用现有模型?是否有改进? |

| 数据来源与处理方式 | 数据集类型、清洗、特征提取方法等 |

| 实施效果 | 在实际场景中的表现如何?有哪些实际价值? |

| 性能评估 | 用了哪些评价指标?是否优于传统方法? |

| 部署细节与挑战 | 真实部署是否遇到问题?如计算资源限制? |

| 我的观察与思考 | 能否借鉴其应用思路?是否有改进空间? |

🧩 附加建议:论文笔记方式

- 你可以打印空白模板做成自己的“科研阅读笔记本”,或直接用 Notion、OneNote、Excel 表格等做电子记录。

- 如果你打算长期研究某一方向,可以用一张总表格做“领域文献地图”,记录每篇论文的编号、方向、方法、贡献。

## 其他的

- sota -> state-of-the-art 最先进的

- 很多时候不关注论文实验的细节,除非要去复现

- 第二遍看完还是不是很懂的时候可以选择继续往下读,看引用的那些文章

核心原则

- 问题导向:以解决具体科研问题为出发点,避免盲目追求技术指标

- 质量优先:保持研究成果的严谨性和可复现性

- 持续迭代:根据实验结果优化方法而非轻易放弃

学术出版渠道

- 期刊选择:

- 顶刊(TPAMI、TIP等):审核严格周期长

- 开源期刊(MDPI系列):审核速度较快

- 综述期刊(Proceeding of IEEE)

- 会议选择:

- 顶会(CVPR、ICCV等):影响力大竞争激烈

- 领域会议(ICIP、ACCV等):相对容易中稿

- 读论文

- 要做好笔记、写批注、总结回顾 特点 优点 解决了什么问题。

- 了解当前领域做了什么、没做什么、有什么缺陷

- 期刊论文数量很多,优先看顶刊顶会,顶会优先,因为时效性更强

- 精读做实验做复现的时候可以发现别人方法的不足

- 泛读 introduction ,一般包括我解决这个问题的背景是什么、现有的方法存在什么问题、我解决了什么问题|我的创新在哪里、我提出了什么模型、有什么优势。

- 一开始读论文范围不要太窄,注意跨领域方法解决本领域问题,后面慢慢收束阅读范围

- 不仅要输入还要输出,费曼学习法,给别人讲清楚论文

- 做的ppt要简要且突出重点 提纲

- 写论文

- introduction 部分要关注,审稿着重关注。相当于摘要的扩充

- 第三章一般是提出来的模型,intro比其重要,不太关注技术细节

- intro有套路模板、学习总结。用其带着审稿人读论文

- 发论文

- 对 A 类 B 类 刊目来说,B类不意味着更好投

-

投稿注意规划时间周期

-

正常时间线

- 研一 上看论文

- 研一下完成一篇

- 研二下完成一篇

文献检索与筛选策略

资源平台

| 类型 | 名称 | 特点 |

|---|---|---|

| 综合检索 | Web of Science | 涵盖SCI、SSCI等重要数据库 |

| 学科专项 | IEEE Xplore | 工程领域权威资源 |

| 预印本平台 | arXiv | 获取最新研究成果 |

| 中文资源 | 中国知网 | 中文文献首选 |

| 1 | ISI 主页 | http://ip-science.thomsonreuters.com |

| 2 | Web of Knowledge | http://wokinfo.com |

| 3 | Journals Citation Report | http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/research-management-and-evaluation/journal-citation-reports.html |

| 4 | SCI文献检索页面 | www.isiknowledge.com |

| 5 | EI 主页 | www.ei.org |

| 6 | Elsevier 系列期刊 | www.sciencedirect.com http://elsevier.lib.tsinghua.edu.cn |

| 7 | IEEE(美国电气电子工程师协会)期刊论文 | www.ieee.org/web/publications/journmag/index.html |

| 8 | IEEE 会议论文 | www.ieee.org/web/publications/confproc/index.html |

| 9 | ACM(美国计算机协会)论文 | http://www.acm.org/publications |

| 10 | ASME(美国机械工程师协会)期刊论文 | www.asme.org/shop/journals |

| 11 | NIH(美国全国卫生研究所) | www.nih.gov |

| 12 | 医学索引 | www.pubmed.gov |

| 13 | kluwer | http://kluwer.calis.edu.cn |

| 14 | springer | http://www.springer.com |

| 15 | 中国科技论文在线 | http://www.paper.edu.cn |

| 16 | 中国科学院研究所图书馆收藏 | http://www.las.ac.cn/subpage/subframe_detail.jsp?Sub-FrameID=1003 |

筛选高质量论文

作为科研新手,从“找到论文”到“找到好论文”是进阶的关键一步,核心在于建立“精准定位”而非“盲目收集”的逻辑。其实不需要大规模筛选,关键是通过“明确需求→精准检索→质量锚定→动态追踪”四个步骤,让高质量论文主动“浮现”。以下是具体方法:

一、先“细化需求”:让“符合需求”有明确标准

找论文前先问自己3个问题,避免“大海捞针”:

- 研究阶段:你处于“开题定方向”“设计实验”“验证方法”还是“写综述”?不同阶段对论文的需求完全不同(比如开题需要“领域综述+经典方法”,实验设计需要“同类研究的实验方案”)。

- 核心目标:想解决什么具体问题?是“学习某类方法(如Transformer在NLP中的改进)”“验证某类结论(如某药物的副作用争议)”,还是“填补某类空白(如某场景下的方法缺失)”?

- 关键要素:论文必须包含哪些内容?比如“必须有实验数据”“必须涉及某类数据集(如ImageNet)”“必须是近3年的研究(避免方法过时)”。

举个例子:如果是“做无人机路径规划,想学习基于强化学习的最新改进方法”,需求就可以细化为:近5年、发表在顶刊/顶会、以“无人机路径规划”为研究对象、核心方法是“强化学习改进”、包含对比实验。需求越具体,检索时的“过滤条件”就越清晰。

二、善用“精准检索”:让数据库替你“初筛”

选对工具+用对检索逻辑,能直接过滤80%低质量内容。

1. 选对数据库:优先“领域专属库”而非“通用库”

不同领域的高质量论文集中在专属数据库,比如:

- 计算机/工程:IEEE Xplore(顶会如NeurIPS/ICML/ICCV)、ACM Digital Library(顶刊如TOG/TODS);

- 生物医学:PubMed(顶刊如Cell/Nature子刊)、Web of Science(核心合集含领域顶刊);

- 社会科学:SSRN(预印本+顶刊)、JSTOR(经典期刊)。

这些数据库比Google Scholar更“垂直”,自带领域内的质量标签(如IEEE的“Highly Cited Papers”专栏)。

2. 用“高级检索”锁定核心内容

别只输单个关键词,用“组合逻辑”精准框定范围(以Web of Science为例):

- 关键词组合:用“AND/OR/NOT”缩小范围。比如研究“区块链在供应链金融中的风险控制”,可组合为:

(区块链 OR blockchain)AND(供应链金融 OR supply chain finance)AND(风险控制 OR risk control) - 字段限定:指定关键词出现的位置(标题>摘要>关键词)。比如“标题=无人机路径规划”比“摘要含无人机”更精准(避免“无人机只是实验工具”的论文)。

- 质量筛选:直接勾选“影响因子Top 20%”“近5年发表”“被引次数>50”(不同数据库有类似筛选框,如PubMed的“Filter by Article Type”可筛“Randomized Controlled Trial”这类高质量研究)。

三、锚定“高质量信号”:3类指标帮你快速判断

高质量论文有明确的“信号”,不需要通读全文就能初步判断:

1. 来源质量:看“发表平台”

- 顶刊/顶会:领域内公认的权威期刊(如计算机的TPAMI、材料的Nature Materials)和会议(如AI的NeurIPS、机械的ASME),录用率低(通常<20%),同行评审严格,质量有保障。

小技巧:用“领域顶刊/顶会名单”(如中国科学院分区表、CCF推荐会议列表)做“白名单”,检索时直接限定来源。 - 预印本需谨慎:arXiv、bioRxiv等预印本可能是前沿成果,但未经过同行评审,需结合作者和机构判断(如果是领域大牛团队,质量通常可信)。

2. 内容质量:看“研究的“核心匹配度”

即使来源权威,也要看内容是否符合你的需求,重点扫3个部分:

- 摘要的“研究问题”:是否和你关注的问题高度相关?比如你研究“小样本学习”,但论文的核心是“大数据训练”,即使顶刊也可排除。

- 方法/结论的“创新性”:摘要中是否明确提到“新方法”“新发现”(如“提出了XX改进算法,比现有方法精度提升15%”)?避免“重复验证”或“微小改进”的论文。

- 实验的“严谨性”:是否有对比实验(和主流方法比)、是否说明数据集和参数(方便你复现或参考)?

3. 影响力:看“被引和追踪”

- 高引论文:被引次数是“同行认可”的直观信号(但注意“时间修正”:3年前的论文被引>100次,近1年的论文被引>20次,通常是领域内的“潜力股”)。

- “链式引用”:如果一篇论文被你已经认可的高质量论文“正面引用”(如“XX方法为我们的研究提供了基础”),那它大概率值得关注。

四、用“溯源+追踪”锁定“核心论文”

领域内的高质量论文往往形成“研究网络”,找到“核心节点”就能顺藤摸瓜:

1. 从“经典论文”溯源

每个领域都有1-2篇“开山之作”或“里程碑研究”(比如Transformer的《Attention Is All You Need》),它们的参考文献和被引文献是“高质量论文池”:

- 参考文献:帮你找到该领域的“前世”(奠基性研究);

- 被引文献:帮你找到该领域的“今生”(后续改进、扩展研究)。

操作:在Google Scholar中搜经典论文,点“被引用次数”,再用“时间筛选”看近3年的高引被引论文(避免过时)。

2. 追踪“领域大牛+顶机构”

- 大牛团队:每个细分领域都有公认的权威学者(比如AI领域的Yann LeCun、CV领域的Fei-Fei Li),他们的最新成果(实验室官网、Google Scholar主页)通常是高质量研究的“风向标”。

- 顶机构:领域内的顶尖实验室/高校(如MIT的CSAIL、斯坦福的AI Lab)官网会定期更新研究成果,直接对应高质量论文。

3. 用“文献关系工具”可视化核心网络

推荐2个工具,帮你快速找到领域内的“核心论文群”:

- Connected Papers:输入1篇你已知的高质量论文,生成“文献关系图”,核心论文(被多次关联的节点)就是你需要重点关注的(适合找方法类、技术类论文)。

- CiteSpace:通过“关键词共现”“作者共现”分析,定位领域内的“研究热点”和“高影响力论文”(适合写综述或定方向时用)。

五、最后一步:建立“动态筛选清单”

找到一批候选论文后,不需要通读,先做“30秒初筛”:

- 扫标题+摘要,用Excel记录3个信息:研究问题是否匹配、方法是否相关、来源是否权威;

- 留下“3项全中”的论文,再精读引言(看研究动机)和结论(看贡献),最终保留“既能解决你的问题,又能给你启发”的10-15篇(数量少但精准,远胜于100篇泛泛而谈的论文)。

总结:核心逻辑

“找到好论文”的关键不是“筛得多”,而是“看得准”——先明确自己“要什么”,再用工具和信号“锁定目标”,最后通过“核心网络”扩展。刚开始可能需要花1-2周熟悉工具和领域信号,但熟练后,你会发现:高质量论文其实都“扎堆”在特定的检索结果、引用网络和顶刊顶会里,触手可及。

判断一篇论文是否符合自己的研究需求

判断一篇论文是否符合自己的研究需求,核心是让论文的核心要素与你的研究目标、内容、方法等核心需求形成“匹配”。对于科研新手来说,不需要通读全文再判断(太浪费时间),可以按“由表及里、由粗到细”的步骤,聚焦关键信息快速验证匹配度。以下是具体可操作的方法:

第一步:先明确“自己的研究需求到底是什么?”

在判断论文前,先花2分钟写下自己的核心需求(可以列成清单),比如:

- 你的研究主题是什么?(如“基于LSTM的短期交通流量预测”)

- 你要解决的具体问题是什么?(如“现有模型在高峰时段预测精度低的问题”)

- 你计划用什么方法?(如“改进LSTM的注意力机制”)

- 你需要的理论基础/数据/实验支撑是什么?(如“是否需要交通流时序特征的分析、是否需要对比模型的实验数据”)

- 你希望从论文中获得什么?(如“参考方法设计、获取数据集、验证自己的结论合理性”)

清晰的需求清单,是判断论文的“标尺”。

第二步:用“30分钟快速扫描法”判断匹配度

拿到一篇论文后,不必通读,按以下顺序扫描关键部分,逐一对照你的需求清单:

1. 看标题和摘要:5分钟排除“明显不相关”

标题和摘要是论文的“浓缩版”,能快速判断核心内容是否与你的需求沾边。

- 标题:重点抓“研究对象+核心方法+研究场景”。

例:如果你的需求是“用机器学习预测房价”,那么标题含“房价预测”“机器学习”(如“基于随机森林的城市二手房价格预测”)的论文更可能相关;而标题是“房价波动的宏观经济影响”(侧重经济学分析)则大概率不相关。 - 摘要:重点看3个信息:

- 论文解决了什么问题?(是否和你要解决的问题同类?)

- 用了什么核心方法?(是否和你的方法相关,或能为你提供参考?)

- 得出了什么结论?(结论是否对你的研究有支撑或启发?)

如果标题和摘要中,没有任何一个关键词与你的需求清单重合(比如你的核心方法是“深度学习”,但摘要里全是“传统统计方法”),可以直接排除。

2. 看引言(Introduction):10分钟判断“研究目标是否契合”

引言是论文的“背景说明书”,能帮你判断“这篇论文的研究方向是否和你在同一个赛道上”。

重点关注:

- 研究背景与动机:论文关注的领域背景(如行业痛点、现有研究的不足)是否和你关心的一致?

例:如果你研究“无人机配送路径优化”,关注“山区复杂地形下的路径效率”,那么引言中强调“复杂地形对无人机路径影响”的论文更相关;若引言只谈“城市道路拥堵问题”,则匹配度低。 - 研究问题(Research Question):论文明确提出要解决的具体问题,是否和你要解决的问题有交集?

比如你要解决“小样本数据下的图像分类精度低”,而论文的研究问题是“小样本场景下的模型泛化能力提升”,则高度相关;若论文的问题是“大样本数据的训练效率”,则不匹配。 - 研究目标(Objective):论文的最终目标(如“提出一种新模型”“验证某方法的有效性”)是否和你的目标(如“参考新模型设计、验证自己方法的优势”)有重叠?

3. 看方法(Methodology):10分钟判断“是否有实操价值”

如果你的研究需要参考方法设计(如实验方案、模型架构、数据分析逻辑),这部分是核心判断依据。

重点看:

- 核心方法类型:是否和你的方法属于同一类(或可借鉴的类别)?

例:你用“量化研究”(如统计模型、实验验证),而论文是“质性研究”(如访谈、案例分析),方法体系差异太大,参考价值就低;若论文和你同用“神经网络模型”,只是具体结构不同,则可能有借鉴意义。 - 方法细节是否覆盖你的需求:

比如你需要“用Python实现文本情感分析”,则论文中是否提到具体的库(如NLTK、BERT)、数据预处理步骤、模型训练参数等,会直接影响其对你的实用价值。 - 数据/实验设计:如果你的研究需要数据支撑或实验对比,关注论文是否用了和你类似的数据集(如公开数据集名称)、实验场景(如硬件环境、样本量),这决定了其结果是否能为你提供参考。

4. 看结果与结论(Results & Conclusion):5分钟判断“是否能为你提供支撑”

结果和结论是论文的“输出成果”,需判断这些成果是否对你的研究有帮助:

- 结果部分:论文的实验数据、图表结论(如“新方法比传统方法精度提升15%”)是否能验证你已有的假设,或为你的研究提供对比基准?

例:你研究“新的推荐算法”,若论文中对比了多种主流算法的准确率,且包含你计划对比的算法,这篇论文就有“数据参考价值”。 - 结论部分:论文总结的核心发现(如“某因素对结果影响显著”)是否能支持你的研究逻辑,或为你提供新的研究视角?

比如你认为“用户画像对推荐效果影响大”,而论文结论也验证了这一点,则能增强你的研究合理性。

第三步:用“3个匹配维度”最终确认

经过前两步筛选后,若论文仍“待选”,用以下3个维度做最终判断:

- 主题匹配度:论文的研究对象、场景是否和你高度重叠?(如你研究“高校学生”,论文研究“职场人士”,则主题偏差)

- 问题匹配度:论文要解决的核心问题,是否是你研究中需要回答或参考的问题?(如你关注“方法效率”,论文关注“方法成本”,则问题不重合)

- 价值匹配度:这篇论文能为你提供什么具体价值?(是参考方法、获取数据、验证结论、还是启发新方向?若找不到明确价值,即使主题相关也可排除)

最后:快速排除“无效论文”的小技巧

- 若论文的“关键词”(Keywords)中,超过80%你都不熟悉,且和你的研究关键词无交集,直接排除;

- 若引言中“现有研究不足”部分,完全不涉及你关注的领域空白,说明不在同一研究脉络,排除;

- 若方法部分的核心技术(如公式、模型、实验设计)你完全无法理解,且短期内也用不上,优先排除(新手不必贪多,聚焦能看懂、能用上的)。

总之,判断的核心不是“论文是否优秀”,而是“论文是否能为你的研究提供具体支撑”。前期明确自己的需求,中期聚焦关键部分快速扫描,后期用匹配度验证,能帮你高效筛选出真正有价值的论文。

论文撰写与投稿指南

写作方法论

结构化写作

- Introduction写作公式:领域重要性→现存问题→本文方案→主要贡献

- 方法章节框架:整体架构→关键技术→实验设计

投稿策略

- 会议投稿:NeurIPS/CVPR(计算机视觉)、ICML(机器学习)

- 期刊选择:按中科院分区选择对应领域Q1/Q2期刊

- 投稿周期管理:建立进度表跟踪审稿状态

视频标题:快速产出论文的方法

提示:点击视频可播放,支持全屏观看

这样基本上模型上多考虑一个东西就是一篇二区(工程类)

总结

小明老师在视频中介绍了一种快速产出论文的方法:无需大量阅读文献,找到同领域一篇优质且有研究意义的文章后,仅对其中某一要素做简单改动(如将脑机接口研究中修饰电极的石墨烯替换为结构类似但性能有差异的二硫化钼、碳纳米管等同类型纳米材料),其余部分保持不变,以原文章为模板填充实验数据即可,因材料性能差异产生的成品差异是有益的。

提炼

- 核心方法:以同领域优质文章为模板,仅替换某一相似要素(如材料),其余不变并填充实验数据,快速产出论文。

- 关键逻辑:通过替换结构类似的要素,确保能产出数据,同时利用要素性能差异形成研究结果的差异性。

论文投递

这些关于CV(计算机视觉)论文投稿的说法有一定参考性,以下整理补充:

一、期刊/会议选择思路

- 按审核速度:想审核快,MDPI旗下部分期刊流程相对快,但要注意学校认可度 ;也可关注一些会议,像9月截稿的ICASSP(B类会议 ),若实验做完可尝试,CVPR(顶会 )则适合对算法有信心、想冲击高影响力成果的,不过投稿周期等需留意,一般11月左右有投稿节点。

- 按领域适配性:图像图形学报偏国内期刊,《Signal Processing》(爱思唯尔旗下 )侧重信号处理方向,投后者时审稿人会关注算法普适性(能否跨领域用 );计算机视觉领域经典期刊还有TPAMI、TIP、TIM、TNNLS、TMM、TCSVT 等,Trans系列(如相关领域Transactions期刊 )也是常见选择,新刊TAI(暂未全收录 )可关注;会议方面ICLR在CV等领域也受关注。

- 投稿策略:可先投综合类再投垂直类;小方向先投会议积累经验、扩充实验后再投期刊,即“会议 - 期刊”进阶路径,利用会议反馈完善论文 。

二、需注意点

- 不同学校对期刊/会议认可度有差异,投稿前要了解本校毕业、实习等成果认定标准,比如MDPI部分期刊可能存在争议,需确认是否在认可列表 。

- 顶会(如CVPR )、顶刊(如TPAMI )竞争激烈,对论文创新性、实验完整性要求高;新刊或部分B类会议相对“好中”,但影响力可能弱些,要根据自身成果质量、时间需求权衡 。

- 若没深入科研写过CV论文,初次接触投稿迷茫很正常,多参考同领域学长学姐经验、导师建议,逐步熟悉流程和期刊/会议特点 。

这些经验是CV领域投稿常见讨论,实际还得结合论文具体内容、自身诉求(如毕业、实习、学术发展 )灵活选,投稿过程中也可根据审稿意见不断调整~

学术交流与展示

汇报结构设计

15分钟汇报模板

- 研究背景(2min)

- 问题定义(1min)

- 方法创新(4min)

- 实验结果(3min)

- 总结展望(1min)

海报设计要点

- 模块化布局:左方法/中结果/右结论

- 可视化优先:图表占比不低于40%

-

关键数据加粗标红

-

交代研究领域的大图景:这个方向是做什么的,为什么重要。

- 用简短的数据、事实、趋势说明这个问题值得研究。

-

目的:让听众快速进入你的研究语境。

-

问题定义 (Problem Statement)

-

明确提出论文要解决的核心问题(What is the research question?)。

-

解释为什么这个问题关键、难点在哪里。

-

相关研究现状 (Related Work / Existing Methods)

-

介绍目前已有的方法或研究思路。

- 点出这些方法的不足或局限性(limitations)。

-

注意:不是全面综述,而是挑选和你研究最相关的,逐步“收窄”到论文要解决的点。

-

研究动机 (Gap & Motivation)

-

说明“目前的方法还不够好”,具体缺陷在哪里。

- 引出作者为什么要提出新的方法。

-

这是承上启下的部分,核心是“缺什么 → 我来补什么”。

-

方法介绍 (Proposed Method)

-

阐述作者的方法是什么(框架、原理、关键步骤)。

- 强调创新点(novelty):和现有方法相比好在哪里。

-

用直观的图示、流程图来帮助听众理解。

-

实验设计与结果 (Experiments & Results)

-

说明实验设置:数据集、对比基线方法、评价指标。

- 展示实验结果:性能对比、消融实验、可视化等。

-

突出结论:你的方法在哪些方面优于已有方法。

-

讨论 (Discussion / Analysis)

-

对结果进行解释:为什么能得到这样的提升?

-

方法的适用场景、局限性、潜在改进方向。

-

结论与展望 (Conclusion & Future Work)

-

总结论文的贡献:做了什么、解决了什么问题。

- 展望未来研究方向,提出可能的延伸。

你在汇报时,可以把论文的内容按这个逻辑重新组织:背景 → 问题 → 现有方法缺陷 → 新方法与亮点 → 实验验证 → 结论。这样既符合你导师的要求,也能让听众清晰跟上思路。

你导师给的那几句话,其实就是把研究型论文的内在逻辑浓缩成了一个简化版的提纲。

- 背景:对应论文的 Introduction 前半部分,交代研究领域的重要性。

- 要解决的问题:对应 Problem Statement,明确研究目标。

- 已有方法的缺陷:对应 Related Work 或 Motivation,说明研究空白。

- 引出我的方法:对应 Proposed Method,展示创新点。

- 实验数据证明论点:对应 Experiments & Results,用证据支撑。

换句话说,你导师让你汇报时遵循的逻辑,就是一篇研究型论文最核心的“主线”。很多论文表面章节很多,但其实都在围绕这条主线展开。

同时这也是一篇研究型论文的结构大纲

研究型论文(Research-oriented paper)强调提出新方法、证明创新性,所以逻辑是“问题 → 方法 → 实验 → 结论”。

而应用型论文(Application-oriented paper),重点不是“新算法”,而是如何把已有的方法落地解决实际问题,所以逻辑会有一些差异:

🔹应用型论文常见逻辑结构

-

应用背景 (Application Background)

-

说明应用场景:为什么这个场景重要?

- 真实需求是什么(例如:工业生产、医疗诊断、教育、交通等)。

-

目标是让听众理解“这是一个现实世界中迫切需要解决的问题”。

-

需求分析 (Problem/Requirement Analysis)

-

列出应用场景中的具体挑战或需求。

-

和纯研究不同,这里更强调“用户痛点”或“工程限制”(如实时性、成本、兼容性)。

-

现有方案 (Existing Solutions)

-

回顾目前在这个场景中用的方法/技术。

-

点出这些方法在真实应用中的不足(性能差、成本高、不稳定等)。

-

提出的应用方案 (Proposed Solution)

-

描述作者设计的系统/框架/应用方法。

- 强调实用性和工程考虑(部署架构、硬件实现、用户友好性等)。

-

创新点可能在“集成优化”、“跨学科结合”或“工程创新”,而非单纯算法突破。

-

实验与案例 (Experiments / Case Study)

-

实验不仅仅是性能对比,还可能包括:

- 实际部署的案例(pilot study)

- 用户反馈或问卷

- 成本、效率等实际指标

- 目标是展示“方案可行、有效、值得推广”。

-

应用效果与分析 (Effectiveness & Discussion)

-

用数据和案例说明效果。

-

分析为什么能成功,局限性在哪里。

-

结论与推广价值 (Conclusion & Impact)

-

总结贡献:解决了什么实际问题。

- 展望:能否推广到更大规模的应用场景。

📌 对比一下:

- 研究型论文 → 强调理论创新 + 方法性能提升

- 应用型论文 → 强调现实价值 + 工程可行性 + 实际效果

汇报ppt大纲

我明白啦 ✅。你导师的意思其实是: 学术汇报不是“照着论文读”,而是“用论文的逻辑,讲一场故事”。 尤其在课题组汇报时,听众背景差异大,你要让他们 快速理解核心问题和贡献。

下面我给你一个“落地版”的 PPT 组织思路,结合前面讲的逻辑:

🎤 学术汇报 PPT 逻辑框架(通用版)

-

封面 (1页)

-

论文标题、作者、发表会议/期刊、你的姓名、汇报日期

-

研究背景 (1–2页)

-

用简单直白的语言解释:这个领域在研究什么?

- 为什么这个问题值得关注(举例:日常生活、工业应用、社会需求等)。

-

小技巧:多用图、类比、生活中的例子,让非本领域的人也能理解。

-

问题陈述 (1页)

-

明确说明论文要解决的核心问题。

-

最好用一句话总结(比如:“现有图像识别系统在低光环境下准确率很差”)。

-

已有方法 & 缺陷 (2–3页)

-

用表格/图示展示:已有方法能做什么、做不到什么。

-

不要展开公式和细节,重点放在“直觉和局限性”。

-

本文方法 (2–3页)

-

用框图/流程图来解释方法流程。

- 强调作者的方法相比前人好在哪(创新点)。

-

这里可以用 2–3 个关键词(如“更快、更稳、更通用”),方便大家记住。

-

实验结果 (2–3页)

-

展示关键结果(表格/柱状图/曲线图)。

- 用“高亮圈出”或者“箭头”指出重点:我们的方案更好。

-

如果有案例对比(图片前后效果),非常直观。

-

讨论 (1页,可选)

-

解释为什么效果更好。

-

方法可能的局限性(比如数据集小、算力要求高)。

-

结论 & 启发 (1页)

-

总结:这篇工作解决了什么问题,有什么贡献。

- 展望:可能对课题组其他方向有什么启发或应用。

📌 实操小技巧

- 每张PPT只讲一个核心点,用图代替文字。

- 听众导向:对外行用比喻,对本领域专家讲原理。

- 讲故事而不是念论文:比如用“原来 → 问题 → 方法 → 效果”的叙事方式。

- 结尾点题:让大家听完能回答一句话——“这篇论文解决了啥问题”。